десктоп,

интерфейс,

обзор

39 коммент.

В этом блоге публикуются заметки и решения, найденные в процессе работы, освоения и жизни в дистрибутиве Debian GNU/Linux.

Работая в интернациональном коллективе, невольно замечаешь особенности конкретных наций в деле инженерии. Конкретно у китайцев всё очень здорово, когда нужно выдать большой объём работ при точно известной схеме. То есть, например, задача genome sequencing для них - идеальна: схема есть, оборудование есть, и просто нужна толпа квалифицированных исполнителей. Всё становится намного хуже, когда нужно придумать что-то новое, особенно если до этого народ приходил к выводу, что так сделать нельзя. Один китаец меня как-то спросил: какой метод для создания новых вещей? Как ты придумываешь новое? Он искренне думал, что я сейчас ему дам книжку, в которой это написано. Я же честно ему ответил: рву на жопе волосы :-) Он после этого меня больше ни о чём не спрашивал, хотя я ответил ему предельно честно.Почти весь модельный ряд THL построен на базе одной и той же платформы (SoC, System on Chip) MTK6577, в которую они вставляют разные экраны и батарейки. Так как THL, что называется, "без роду и племени", то денег за свои

The battery life is great. It gets me all the way through the day without having to plug in and that's with very heavy usage - I've been an Android user for years and I've never had a phone that will do that...или:

The battery exceeds my expectations, getting through a full day is no problem for me using web, email, text, google talk, streaming music via BT, checking weather, reading Kindle, you name it. Average 12 hours or so battery for me with 20% or so remaining at the time I plug it in at night.То, что это опубликовано на официальном сайте, это, конечно, лучше чем ничего, но отсутствие цифр от производителя несколько смущает.

Лирическое отступление. Разного рода проприетарщики обожают изобретать новые несовместимые стандарты, на радость простым пользователям. Нынче появилась тенденция делать не нормальные SIM-карты, которые были ещё до изобретения огня, колеса и электричества, а micro-SIM.

Но Apple не была бы Apple, если бы не выпендрилась со своим форматом NanoSIM. В ихний iPhone 5, видите ли, microSIM не влезают, и давайте уже сделаем новый формат.Вопреки расхожему мнению о том, что Dual SIM потребляет много энергии, автор не заметил ощутимой разницы между включением двух сим-карт (в комментариях сообщают, что в смартфоне один радиомодуль), одной или Airplane mode: главные потребители батарейки, как и всегда, это экран и WiFi.

Занятно, но вот тут говорят, что в таких Dual SIM смартфонах - два разных GSM-приёмника, которые работают одновременно, мониторя состояние сигнала двух сим-карт. Знающие всё на свете авторитетные Анонимусы приглашаются это прокомментировать.

Мой старый-добрый ноутбук Asus M5200AE, который я купил ещё студентом в 2006, долгое время был моей основной рабочей машиной. И матлабовские скрипты на нём писал, и посты, и даже собрал в свою красноглазую молодость для него RT-ядро. Кстати, на нём до сих пор стоит Debian Etch - несколько консервативно, зато стабильно, олдскульно и ортодоксально, чего хватает этого для написания постов, электропочты, обзоров в LaTeX GTD и прочей мелочи. Но годы берут своё, и вот уже 512Mb памяти уже маловато, и жёсткий диск начал сдавать, и батарея померла, и кнопки понемногу отказывают. А тут на Ebay один мелкий австралийский магазин выложил old stock - собственно, Thinkpad X201 Tablet с поворотным экраном и за 800 долларов. Такой случай предоставляется не часто, и автор им воспользовался.

Мой старый-добрый ноутбук Asus M5200AE, который я купил ещё студентом в 2006, долгое время был моей основной рабочей машиной. И матлабовские скрипты на нём писал, и посты, и даже собрал в свою красноглазую молодость для него RT-ядро. Кстати, на нём до сих пор стоит Debian Etch - несколько консервативно, зато стабильно, олдскульно и ортодоксально, чего хватает этого для написания постов, электропочты, обзоров в LaTeX GTD и прочей мелочи. Но годы берут своё, и вот уже 512Mb памяти уже маловато, и жёсткий диск начал сдавать, и батарея померла, и кнопки понемногу отказывают. А тут на Ebay один мелкий австралийский магазин выложил old stock - собственно, Thinkpad X201 Tablet с поворотным экраном и за 800 долларов. Такой случай предоставляется не часто, и автор им воспользовался.Немного критики. Автор этих строк всегда очень не любит, когда какой-нибудь балбес приходит и начинает ломать то, что всех устраивало. Так случилось с КДЕ4 и Гном3. Но хуже всего то, что в Lenovo пришли похожие ковбои и начали ломать наследие IBM. И вот эти узкоглазые выкинули легендарную, лучшую в мире ноутбучную клавиатуру с новых моделей. И хотя красный сексапильный трекпоинт всё ещё с нами, ему видимо уже недолго осталось жить. Новые клавиатуры, говорят, не так уж плохи. Но позвольте, если в обзорах каждый раз чествуют клавиатуру IBM, зачем же её выносить вперёд ногами?!

|

| Это она - лучшая в мире клавиатура, из палаты Мер и Весов. |

| Processor: | Intel Core i5-560M 2.66Ghz (3.2 Ghz in turbo mode) | |

| Operating system: | Debian GNU/Linux i386 Virens remix ``Old School Warm Tube'' | |

| Display type: | 12.1" WXGA (1280 X 800) LED Backlit with Enhanced MultiTouch Wide Viewing Angle Display | |

| System graphics: | Intel HD graphics | |

| Total memory: | 4GB RAM DDR3 | |

| Keyboard: | Soft IBM Keyboard - US English | |

| Pointing device: | TrackPoint | |

| Camera: | 720p HD Camera with Microphone | |

| Hard drive: | 320 GB SATA HDD 7200RPM | |

| Optical device: | NONE | |

| System expansion slots: | Express Card Slot, 4-in-1 Card Reader | |

| Audio device: | Intel Corporation Cougar Point High Definition Audio | |

| Bluetooth: | Broadcom Bluetooth 3.0 with antenna | |

| Integrated WiFi wireless LAN adapters: | Intel WiFi 6200N 802.11 a/g/n | |

| Ethernet: | 1Gb Ethernet Networking Port | |

|

| Конфигурация в самом разгаре: идёт заливка Debian GNU/Linux Squeeze + Lenny + Backports. |

$ glxinfo

name of display: :0.0

display: :0 screen: 0

direct rendering: Yes

server glx vendor string: SGI

server glx version string: 1.4

server glx extensions:

[ 6.883970] input: HDA Intel HDMI/DP,pcm=3 as /devices/pci0000:00/0000:00:1b.0/sound/card0/input11

[ 6.884295] input: HDA Intel Mic as /devices/pci0000:00/0000:00:1b.0/sound/card0/input12

[ 6.884600] input: HDA Intel Dock Mic as /devices/pci0000:00/0000:00:1b.0/sound/card0/input13

[ 6.884850] input: HDA Intel Dock Headphone as /devices/pci0000:00/0000:00:1b.0/sound/card0/input14

[ 6.885102] input: HDA Intel Headphone as /devices/pci0000:00/0000:00:1b.0/sound/card0/input15

[ 6.394602] iwlwifi 0000:02:00.0: loaded firmware version 9.221.4.1 build 25532Физически установлен следующий чип:

[ 6.394946] iwlwifi 0000:02:00.0: CONFIG_IWLWIFI_DEBUG disabled

[ 6.394948] iwlwifi 0000:02:00.0: CONFIG_IWLWIFI_DEBUGFS disabled

[ 6.394949] iwlwifi 0000:02:00.0: CONFIG_IWLWIFI_DEVICE_TRACING disabled

[ 6.394951] iwlwifi 0000:02:00.0: CONFIG_IWLWIFI_DEVICE_TESTMODE disabled

[ 6.394953] iwlwifi 0000:02:00.0: CONFIG_IWLWIFI_P2P disabled

[ 6.394955] iwlwifi 0000:02:00.0: Detected Intel(R) Centrino(R) Advanced-N 6200 AGN, REV=0x74

[ 6.395012] iwlwifi 0000:02:00.0: L1 Enabled; Disabling L0S

[ 6.411167] iwlwifi 0000:02:00.0: device EEPROM VER=0x436, CALIB=0x6

[ 6.411170] iwlwifi 0000:02:00.0: Device SKU: 0x1F0

[ 6.411172] iwlwifi 0000:02:00.0: Valid Tx ant: 0x6, Valid Rx ant: 0x6

[ 6.411189] iwlwifi 0000:02:00.0: Tunable channels: 13 802.11bg, 24 802.11a channels

[ 6.411323] Registered led device: phy0-led

Network controller: Intel Corporation Centrino Advanced-N 6200 (rev 35)Поэтому мы отправляемся за фирмварью 6000 Images for Intel Centrino Ultimate-N 6300 and Advanced-N 6200 вот сюда. Скачанный архив iwlwifi-6000-ucode-9.221.4.1.tgz распаковывается в директорию:

/lib/firmwareи после перезагрузки (или включения wicd) загорится лампочка WiFi.

xserver-xorg-input-wacom - X.Org X server – Wacom input driverВ моём случае в системе есть пакеты из Squeeze и Lenny, и немного Backports, установка выглядела несколько более эротично: пакет не хотел ставиться вообще, независимо от репозитория, пока я не скачал его отдельно и не воткнул с помощью dpkg.

Таким образом, волна (Wave) - это такая real-time текстовая конференция между двумя или более собеседниками, когда каждый видит, что пишут и рисуют остальные, может комментировать любое сообщение (как древовидные комментарии), вставлять изображения и голосования. На мой взгляд, Google Wave идеален для мозговых штурмов (brainstorm), обсуждения встреч и мероприятий, генерации идей и просто дружеского общения.Для начала, как это выглядит - вот мой довольно простой скриншот (вход в сервис):

Здесь можно участвовать всем сразу: добавляем картинки, выделяем цветом, вставляем текст и карты. Подключать и отключать участников можно быстро и просто.

Здесь можно участвовать всем сразу: добавляем картинки, выделяем цветом, вставляем текст и карты. Подключать и отключать участников можно быстро и просто.

Дистрибутив Linux = ядро Linux + системный софт (загрузчик, консольная оболочка, графический сервер) + пользовательский софт (графическая среда, текстовые процессоры, графические редакторы, игры)

Для самых горячих и нетерпеливых: так как в примерно 80% случаев всем рекомендуют Ubuntu Linux как самый распространённый и дружественный к пользователю дистрибутив Linux, скачать Ubuntu Linux ЗДЕСЬ.

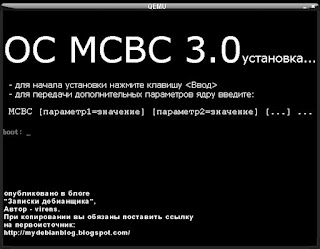

Из научных программ - только калькулятор. Есть неопознанная программа работы с изображениями пера ВНИИНС образца 2004 года, которая умеет менять масштаб и поворачивать изображения:

Из научных программ - только калькулятор. Есть неопознанная программа работы с изображениями пера ВНИИНС образца 2004 года, которая умеет менять масштаб и поворачивать изображения: Из плюсов - только наличие кириллической справки. Из форматов знает лишь BMP, GIF, JPG и PNG - даже поддержки TIFF нет. Теперь я не удивлён, почему наш не очень гражданский заказчик передавал нам карты аэрофотосъёмки в формате BMP :-)

Из плюсов - только наличие кириллической справки. Из форматов знает лишь BMP, GIF, JPG и PNG - даже поддержки TIFF нет. Теперь я не удивлён, почему наш не очень гражданский заказчик передавал нам карты аэрофотосъёмки в формате BMP :-) Обои идеологически выдержанные и довольно неплохие - кто-то из разработчиков в душе большой фотограф.

Обои идеологически выдержанные и довольно неплохие - кто-то из разработчиков в душе большой фотограф.Материалы сайта «Записки дебианщика» написаны virens’ом и доступны на условиях лицензии Creative Commons Attribution-Non-Commercial-Share Alike 3.0 Unported License. Вы можете копировать, распространять, показывать эту работу, и создавать производные работы в некоммерческих целях на условиях:

1) обязательной ссылки на автора (virens, http://mydebianblog.blogspot.com/);

2) распространении любых производных работ на условиях этой же лицензии (ссылка на эту лицензию обязательна!).

Пожалуйста соблюдайте условия лицензии Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License. Авторские права - Михаил Конник aka virens.